研究背景:攻克脑卒中治疗的“最后-公里”难题

缺血性脑卒中(CIS)是全球范围内导致死亡和严重残疾的主要原因。尽管临床上努力恢复血流,但血脑屏障(BBB)如同一道坚固的“城墙”,阻碍了绝大多数治疗药物进入大脑,使得许多有潜力的神经保护剂“望洋兴叹”。因此,开发能够高效穿越BBB、精准靶向病灶的新型药物递送系统,是脑科学和药学领域亟待解决的核心挑战。

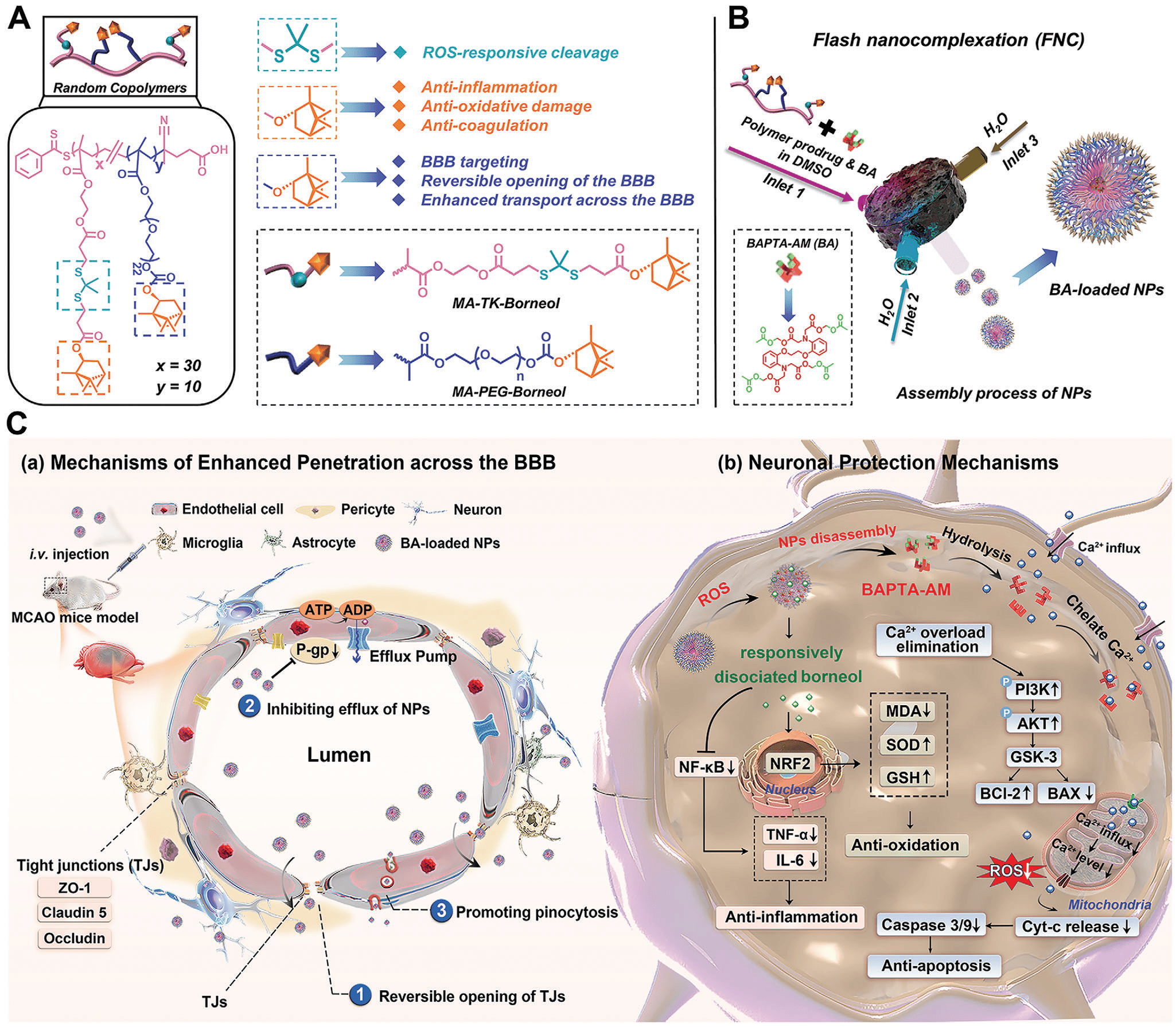

技术路径:源于中药智慧的纳米“导弹”

该研究团队从传统中药“冰片”中获得灵感,利用其能够可逆性打开BBB的独特属性,将其作为“弹头”和“骨架”,构建了一种智能纳米药物。这种纳米粒子不仅能搭载治疗核心分子,还能在病灶的高活性氧(ROS)微环境下智能“引爆”,释放药物。然而,一个绝妙的设计必须经过严格的体内验证:这些纳米“导弹”真的能精准命中大脑靶心吗?

活体成像系统:点亮药物在大脑中的“导航地图”

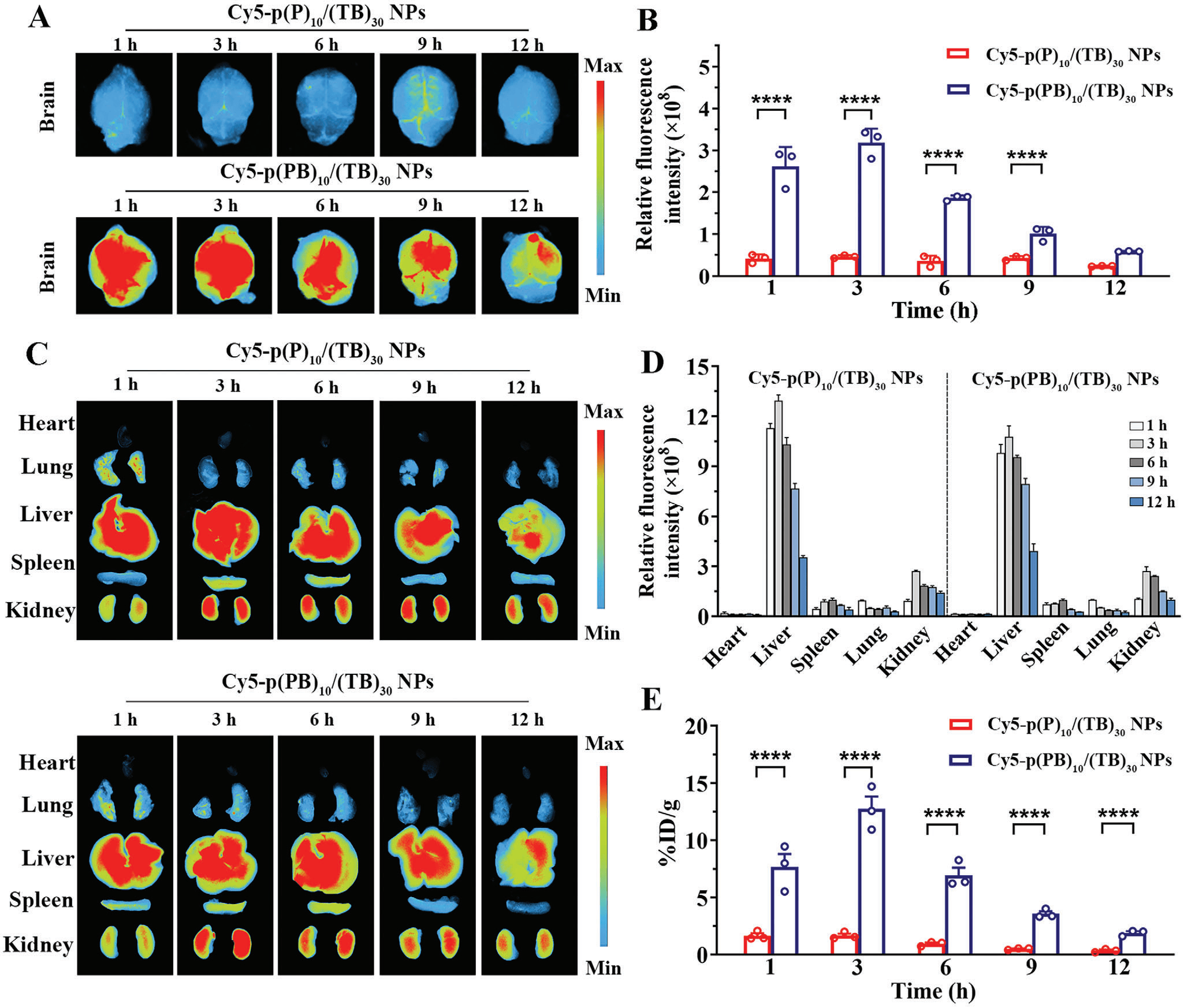

为了非侵入性、动态地追踪纳米药物在体内的完整旅程,研究人员采用了高灵敏度的小鼠活体荧光成像技术。值得一提的是,论文中明确提及,本研究中关键的活体成像数据正是由科辰星飞(KoreShineFaye)的LumiFluor AVIS系列小动物活体成像系统所采集的。通过给纳米药物标记上近红外荧光探针(Cy5),研究人员能够像开启GPS一样,实时观察并定量分析药物在脑部及其他器官的分布情况,为验证脑靶向药物递送的效率提供了最直观的证据。

使用 LumiFluor AVIS T 小动物活体成像系统 复现实验核心步骤

- 第一步:模型准备与注射:构建脑卒中(MCAO)小鼠模型,通过尾静脉注射标记有Cy5荧光探针的纳米药物。

- 第二步:图像采集设置:将麻醉后的小鼠放入LumiFluor AVIS T的成像暗箱中,选择合适的激发光源和发射滤光片,设置曝光时间以获得最佳信噪比。

- 第三步:活体与离体成像:在注射后不同时间点(如1h, 3h, 6h, 12h)进行全身活体成像;在实验终点,解剖获取大脑、肝、脾、肺、肾等主要器官进行高分辨率离体成像。

- 第四步:荧光定量分析:使用系统配套的分析软件,在感兴趣区域(ROI)内圈定大脑和其他器官,精确计算并比较各组织的平均荧光强度,从而获得药物生物分布的定量数据。

关键成果:眼见为实的卓越疗效

活体成像结果无可辩驳地证明,这种基于冰片的纳米制剂显著增强了药物在脑部的靶向富集,与对照组相比,3小时后脑内荧光信号强度提升了8.7倍,为后续优异的治疗效果奠定了坚实基础。

在强大的可视化数据支持下,该研究证实了其开发的纳米药物展现出惊人的治疗效果:脑梗死面积减少96.3%,神经功能显著恢复,并有效重塑了炎症微环境。这项工作不仅为缺血性脑卒中提供了一种极具潜力的临床治疗策略,也再次凸显了先进的活体成像系统在创新药物研发、尤其是脑靶向药物递送评价体系中的核心地位。