研究背景:脑卒中治疗的递送困境

缺血性脑卒中(CIS)具有极高的致死率和致残率。尽管有多种神经保护药物在研,但受限于血脑屏障(BBB)的阻碍,不足1%的药物能进入脑实质。此外,缺血再灌注引发的活性氧(ROS)爆发是导致神经元损伤的关键因素。因此,开发一种既能高效穿越BBB,又能智能响应ROS环境释放药物的递送系统,成为研究的焦点。

核心挑战:如何验证药物的脑靶向与入脑效率?

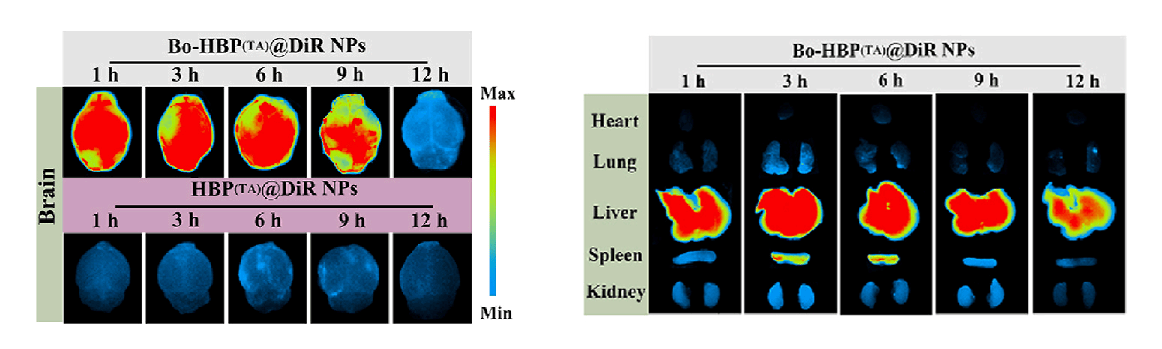

研究团队设计了冰片修饰的纳米颗粒(Bo-HBP(TA) NPs),旨在利用冰片打开BBB紧密连接。然而,如何直观、定量地证明该纳米颗粒确实在体内实现了高效的脑部聚集,并且能够区别于非靶向的纳米颗粒?这需要高灵敏度的小动物活体成像技术来追踪药物在全身及主要器官的分布情况。

技术路径:科辰星飞成像系统助力可视化示踪

为了解决这一问题,作者使用了科辰星飞(KoreShineFaye)的 LumiFluor AVIS 系列小动物活体成像系统**进行药物生物分布研究。通过将近红外荧光染料 DiR 负载于纳米颗粒中,研究人员能够清晰地捕捉到药物在MCAO小鼠模型体内的实时动态。

成像结果(上图)显示,与未修饰组相比,冰片修饰的纳米组(Bo-HBP(TA))在注射后1小时和3小时表现出极强的脑部荧光信号,定量分析显示脑内累积量高达 12.1% ID/g。这一关键数据直接证明了该递送系统的脑靶向设计取得了成功。LumiFluor AVIS 系统的高灵敏度检测能力,确保了即使在复杂的生物组织背景下,也能精准捕捉微弱的荧光信号。

使用 LumiFluor AVIS T 复现实验核心步骤

本研究中使用的LumiFluor AVIS T系列是科辰星飞经典的模块化多模态平台。若您希望开展类似的小动物活体荧光成像或药物分布研究,可参考以下简化的实验流程:

- 第一步:探针标记:将荧光染料(如DiR、ICG或Cy5.5)包载于您的纳米药物或通过化学键合连接到目标分子上。

- 第二步:模型构建与给药:建立小鼠疾病模型(如MCAO),尾静脉注射标记后的药物。

- 第三步:活体/离体成像:将麻醉后的小鼠放入 LumiFluor AVIS T暗箱中。利用系统预设的荧光滤光片组(如Excitation 745nm / Emission 800nm for DiR)进行全身扫描;或在特定时间点处死小鼠,取出脑、心、肝等器官进行离体成像。

- 第四步:定量分析:使用系统配套的分析软件,圈定感兴趣区域(ROI),自动计算辐射效率(Radiant Efficiency),生成标准化的生物分布数据图表。

关键成果与意义

“该制剂在静脉注射后能高效穿越血脑屏障到达病灶...脑内药物累积量高达总给药剂量的12.1%。” —— 摘自论文摘要

这项发表于《Biomaterials》的研究不仅开发了一种极具临床转化潜力的抗脑卒中纳米药物,也展示了先进的活体成像系统在药物研发中的核心价值。通过可视化的手段,科辰星飞帮助研究人员“看见”了药物的去向,加速了从基础研究到临床应用的转化进程。