研究背景:突破传统荧光成像的“深度”瓶颈

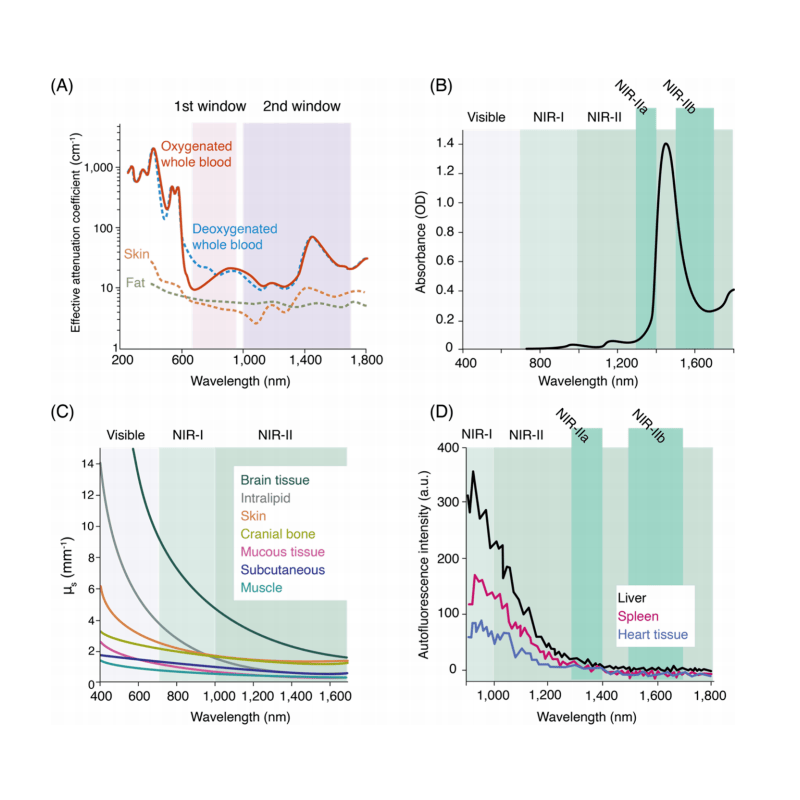

小动物活体荧光成像是生命科学研究中不可或缺的工具,它使得研究人员能够在活体层面无创地观察疾病进程、评估药物疗效。然而,传统的荧光探针(如GFP、有机染料)大多在可见光或近红外一区(<900 nm)工作。在这个波段,光子会受到生物组织的严重散射和吸收,同时组织自身的自发荧光也会形成强烈的背景噪声,导致成像信噪比低、穿透深度浅,极大地限制了其在脑科学、肿瘤学等深层组织研究中的应用。

核心挑战:寻找理想的“穿透性”荧光探针与成像设备

为了真正实现深层、清晰的活体成像,科学界一直在寻找两大突破:一是能工作在“生物组织光学窗口”——即近红外二区(NIR-II, 900-1700 nm)的新型荧光探针;二则是能够高效、灵敏地捕捉到这些长波长荧光信号的专用活体成像系统。这篇发表于《Chemical Reviews》的权威综述,系统性地回答了第一个问题,指出碳纳米材料,特别是单壁碳纳米管(SWCNTs),正是这样一类极具潜力的探针。

前沿技术路径与科辰星飞解决方案

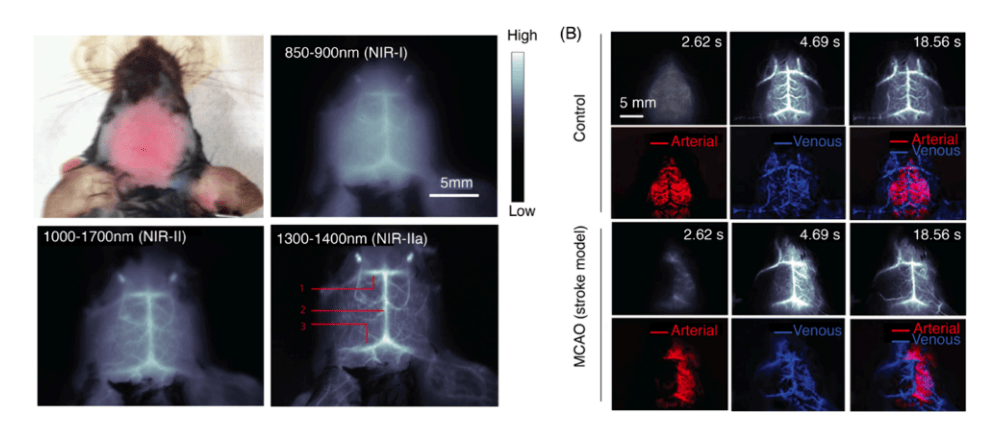

该综述详细论述了SWCNTs等碳纳米材料的光物理特性。它们独特的电子能带结构使其能够在近红外二区产生稳定且明亮的荧光,完美契合了深层组织成像的需求。综述中列举了大量利用SWCNTs进行小鼠活体成像的研究,例如无需开颅即可清晰观察脑部血管网络、精准靶向并勾勒出深部肿瘤的轮廓等,这些都是传统荧光成像技术难以企及的。

工欲善其事,必先利其器。要将这些前沿NIR-II探针的潜力完全转化为可靠的研究成果,必须依赖专业的成像设备。科辰星飞的NIR-Ⅱ AVIS 小动物近红外二区活体成像系统正是为此类前沿研究量身打造的解决方案。该系统配备了专为1000-1700 nm波段优化的深度制冷InGaAs相机和光学组件,能够以极高的灵敏度和信噪比捕捉微弱的NIR-II荧光信号,为开展同类高端小鼠活体荧光成像研究提供了强大的技术保障。

利用 NIR-Ⅱ AVIS 小动物近红外二区活体成像系统 开展同类研究的核心思路

- 第一步:新型NIR-II探针的筛选与活体光谱验证。在获得或合成新型近红外二区探针后,利用NIR-Ⅱ AVIS系统对其进行活体光谱扫描,确认其在动物体内的最佳激发与发射波长,为后续实验优化参数。

- 第二步:脑血管或血脑屏障通透性动态成像。构建脑部疾病模型(如中风、阿尔茨海默病),通过尾静脉注射NIR-II探针,利用NIR-Ⅱ AVIS系统的高速成像模式,实时动态追踪探针穿过血脑屏障、在脑血管中流动以及在病灶区域聚集的全过程。

- 第三步:深部原位肿瘤的精准定位与边界勾勒。构建原位深部肿瘤模型(如肝癌、胰腺癌),静脉注射靶向性NIR-II探针后,利用NIR-Ⅱ AVIS系统进行全身成像,凭借其高穿透深度优势,清晰勾勒出深部肿瘤的边界,指导手术或评估药效。

- 第四步:长时程药代动力学与生物分布研究。对同一组小鼠进行长达数天甚至数周的周期性活体成像,定量分析NIR-II探针在主要脏器(肝、脾、肾)和肿瘤部位的信号变化,精确评估其代谢动力学特征和生物安全性。

关键成果与科学意义

碳纳米材料荧光探针,特别是那些在近红外二区/短波红外(NIR-II/SWIR)区域发光的探针,为生物成像、生物传感和药物递送等应用带来了革命性的机遇。

这篇综述为我们描绘了一幅激动人心的未来图景:借助先进的纳米探针和专业的成像设备,研究人员将能够“看”得更深、“看”得更清。这不仅将加速我们对复杂生命过程的理解,也为疾病的早期诊断和精准治疗开辟了全新的道路。科辰星飞始终致力于走在活体成像技术的前沿,我们的NIR-Ⅱ AVIS活体成像系统,正是帮助广大科研工作者将这一前沿科学愿景转化为现实研究成果的得力工具。