小动物活体成像多模态数据融合的精度挑战与仿体标定标准化流程

小动物活体成像技术通过结合荧光、生物发光、CT、MRI等多种模态数据,能够同时获取生物功能与解剖结构信息,为肿瘤研究、神经科学、药物开发等领域提供多维度的动态观测能力。然而,多模态数据融合面临的核心难题在于精度控制——不同成像设备的空间分辨率、坐标系差异会导致数据错位,进而影响定量分析的可靠性。本文从技术原理出发,解析多模态融合的精度瓶颈,并阐述仿体标定标准化流程如何破解这一难题。

多模态数据融合的精度挑战:误差从何而来?

多模态成像设备(如光学成像仪与CT)因成像原理差异,数据融合时易产生两类误差:

1. 空间配准误差:光学成像的二维投影与CT的三维体数据坐标系不匹配,手动对齐误差常超200μm,导致深部病灶定位失真;

2. 时间分辨率差异:CT扫描需数分钟,而光学成像可实时捕捉(毫秒级),动态过程同步性不足可能遗漏关键生理事件。

仿体标定:精度控制的“基石”

仿体(Phantom)是一种模拟生物组织光学与结构特性的标准化模型,其标定流程通过量化设备参数,建立多模态数据的统一空间基准。科辰星飞联合国际实验室制定的仿体标定标准化流程包含三大核心步骤:

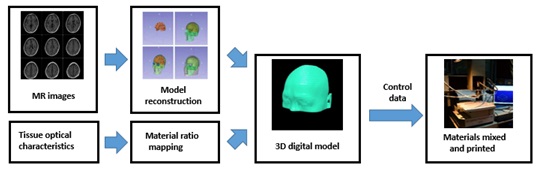

1. 仿体设计与特征点植入

使用3D打印技术制作含已知坐标的仿体模型,内部嵌入荧光微球(直径50μm)、金属标记点(CT可见)及仿生血管网络,模拟真实生物组织的吸收、散射特性。

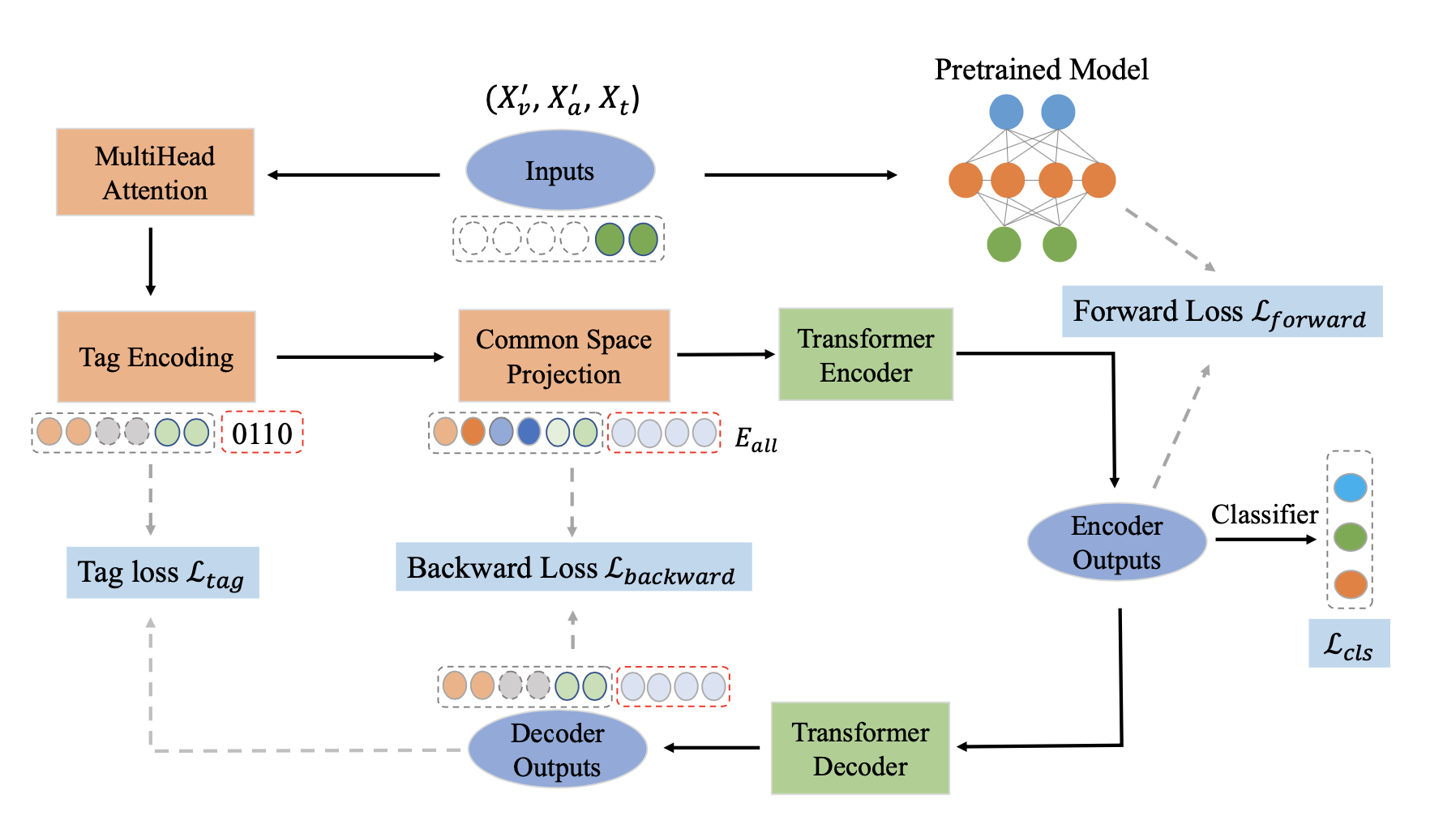

2. 多模态数据采集与配准算法训练

对同一仿体进行光学、CT等多模态成像,利用特征点坐标训练AI配准算法。科辰星飞专利算法通过特征点匹配+弹性形变校正,将配准误差从200μm降至<50μm。

3. 动态验证与误差反馈

在仿体中注入动态荧光染料模拟血流,同步采集多模态数据,验证时间分辨率一致性。实测显示,科辰星飞系统的时间同步误差<0.1秒,满足心脏跳动等快速生理过程观测需求。

科辰星飞技术方案:精度与效率的双重突破

1. 液压驱动多角度成像专利:通过高精度液压调节模块(角度控制±0.1°),确保光学与CT设备在相同体位下成像,减少机械位移导致的配准误差;

2. AI实时配准引擎:基于GPU加速的深度学习模型,可在1秒内完成光学-CT数据融合,支持4K影像流实时处理;

3. 标准化仿体数据库:提供10种器官特异性仿体(如脑、肝、肺),预存标定参数,用户仅需每月一次校准即可维持系统精度。

未来展望:从标定标准化到临床普及化

1. 自动化标定:科辰星飞正在研发智能仿体,内置传感器可自动反馈成像参数偏差,实现“一键校准”;

2. 跨中心数据互通:基于统一标定流程的多中心研究数据可比性提升,加速大规模疾病模型构建。